| ENGLISH | TOP PAGE | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

Ⅸ 学校の生活と文化 ダウンロード |

|||

| 2 |  |

|

3 | ||

| 4 |

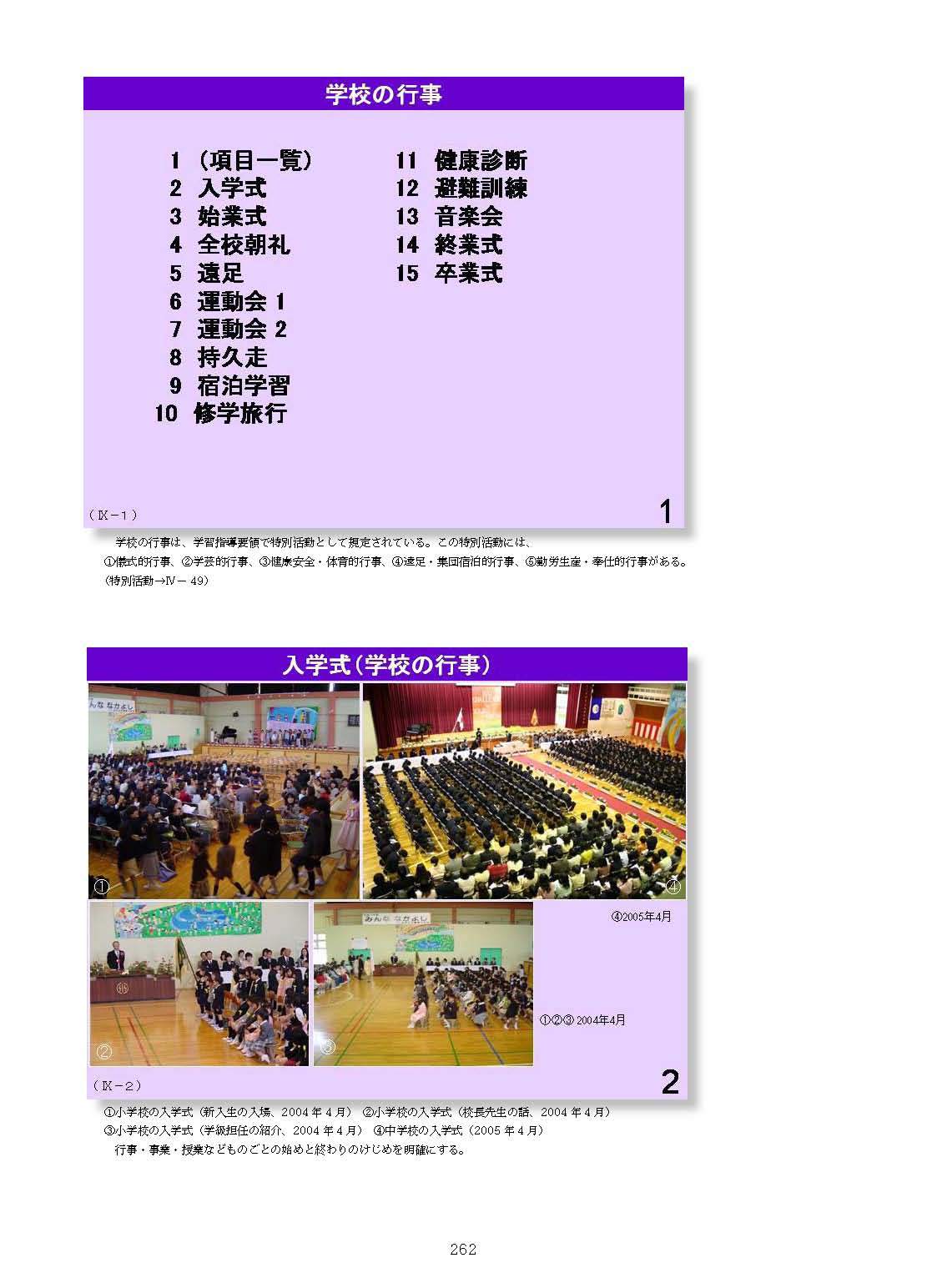

学校の行事は、学習指導要領で特別活動として規定されている。この特別活動には、 ①儀式的行事、②学芸的行事、③健康安全・体育的行事、④遠足・集団宿泊的行事、⑤勤労生産・奉仕的行事がある。 (特別活動→Ⅳ-49) |

|

|

①式の開始 ②校歌 ③④校長先生の話 式のはじめに校歌や国歌を歌い、校長先生があいさつをすることが多い。 |

5 |

|

①小学校の入学式(新入生の入場、2004年4月) ②小学校の入学式(校長先生の話、2004年4月) ③小学校の入学式(学級担任の紹介、2004年4月) ④中学校の入学式(2005年4月) 行事・事業・授業などものごとの始めと終わりのけじめを明確にする。 |

教頭先生の話。 | ||||

| 6 |

①②学校に集合・出発 ③水族館 ④県庁ビル ⑤昼食 ⑥学校へ ⑦水族館(遠足の班で行動する) ⑧水族館 ⑨水族館 ⑩県庁 ⑪県庁(ビデオの視聴) ⑫県庁(県議会) 集合・出発・開始・終了などの時間を厳守している。遠足により、地域の特色や現代社会・文化の特色を理解させる。 |

|

|

①徒競走(1年生) ②昼食 ③保護者の参加する競技(5・6年生親子) ④閉会式 児童生徒ばかりでなく両親や地域の人々、幼稚園の幼児、老人等も参加する一種の地域行事となっている。 |

7 |

|

①校門 ②開会式(1年生) ③応援合戦 ④団体競技(大玉ワッショイ・全学年) 児童生徒全員が参加している。 |

①学年ごとに男女別でスタート ②走るコースは学校の外 ③保護者の応援 ④順位と時間を記録する ⑤休み時間に校庭で練習する |

||||

| 8 |

①学校に集合して出発 ②登山 ③青年の家に到着(青年の家→Ⅲ-25、26、27、28、29) ④入所式 ⑤キャンドルファイヤー |

|

|

健康診断は、毎年行われる。この写真は来年度の入学予定の児童の健康診断を行っているところである。 ①体育館で説明 ②眼科検査 ③歯科検診 日常的な健康相談、ケガ・病気の手当は保健室で行われる。(→Ⅸ-61) |

9 |

|

①学校に集合し出発 ②国会議事堂見学 ③船の博物館見学 ④旅館に到着 ⑤旅館で夕食 ⑥就寝の準備 特色ある社会施設・設備を見学するとともに、集団規律を身につける。 |

①帰りの会で地震が発生した旨の校内放送がある。児童は机の下に隠れて、揺れがおさまるのを待ち、教師の先導で、教室から校庭に避難する(6年生) ②③教師の先導で、避難する ④名前と人数を確認する ⑤着衣水泳 |

||||

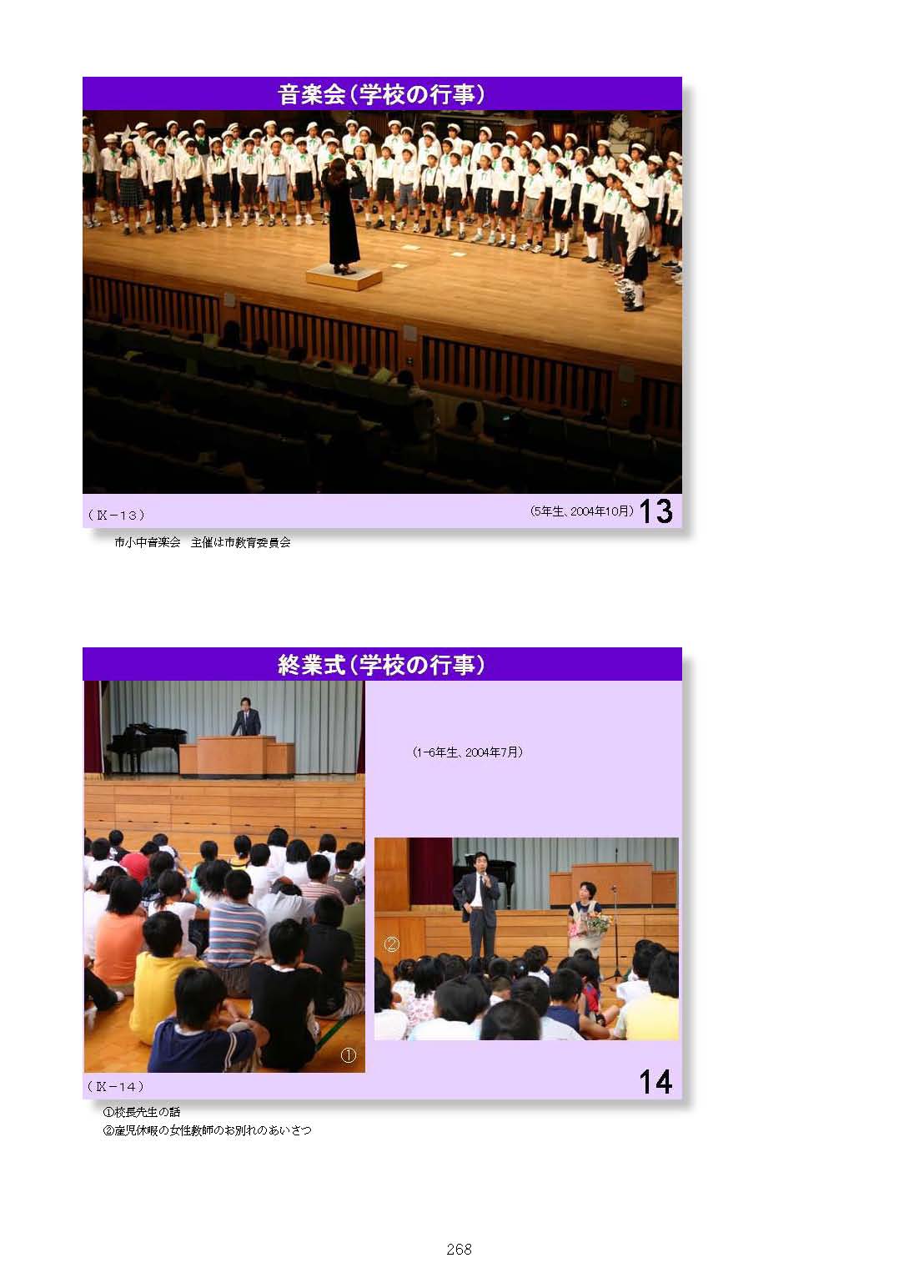

| 10 | 市小中音楽会 主催は市教育委員会。 |  |

|

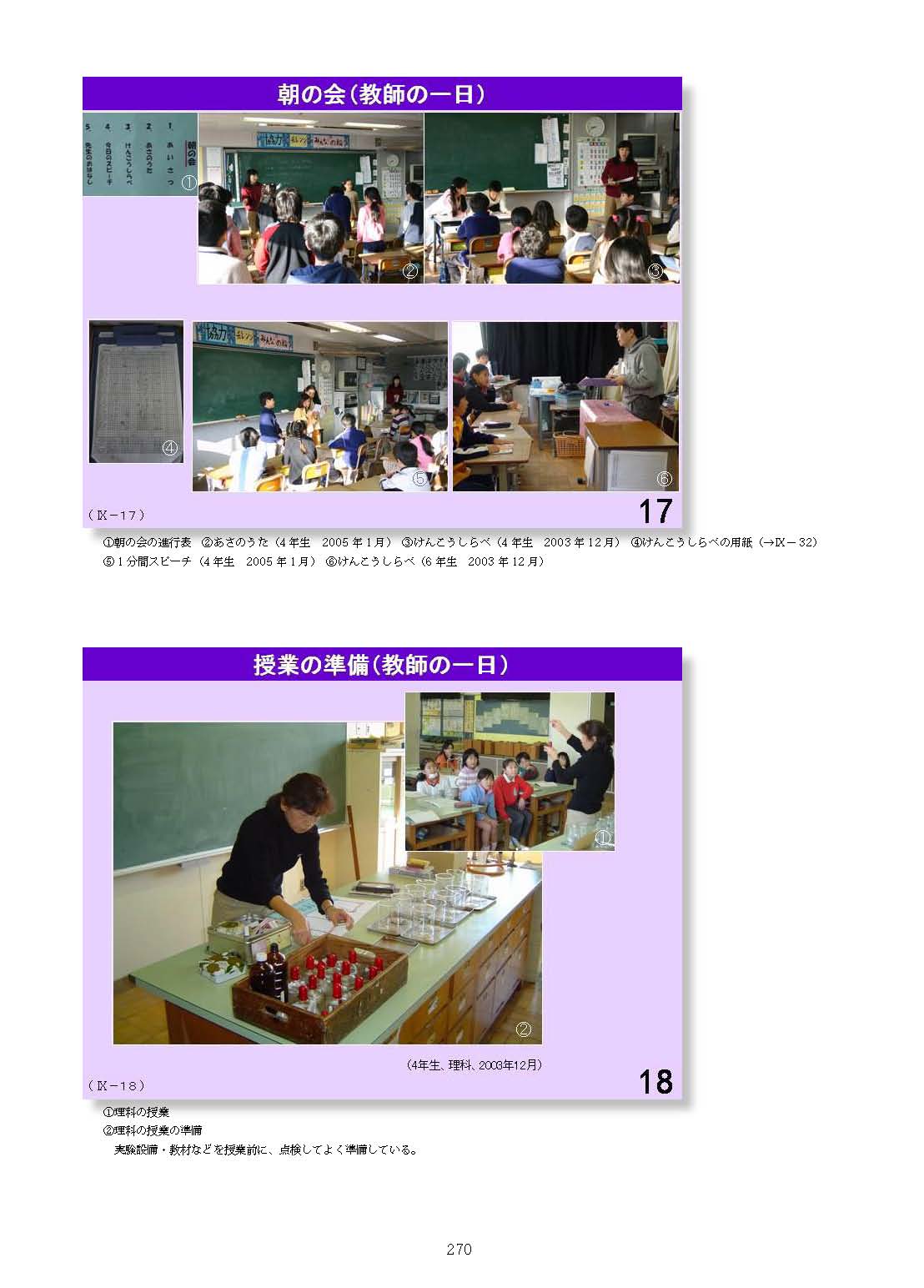

①②小学校の卒業式 ③④中学校の卒業式 卒業式は学校の一大行事で、児童生徒・親が参加して、学校生活の終わりのけじめを示す。 |

11 |

|

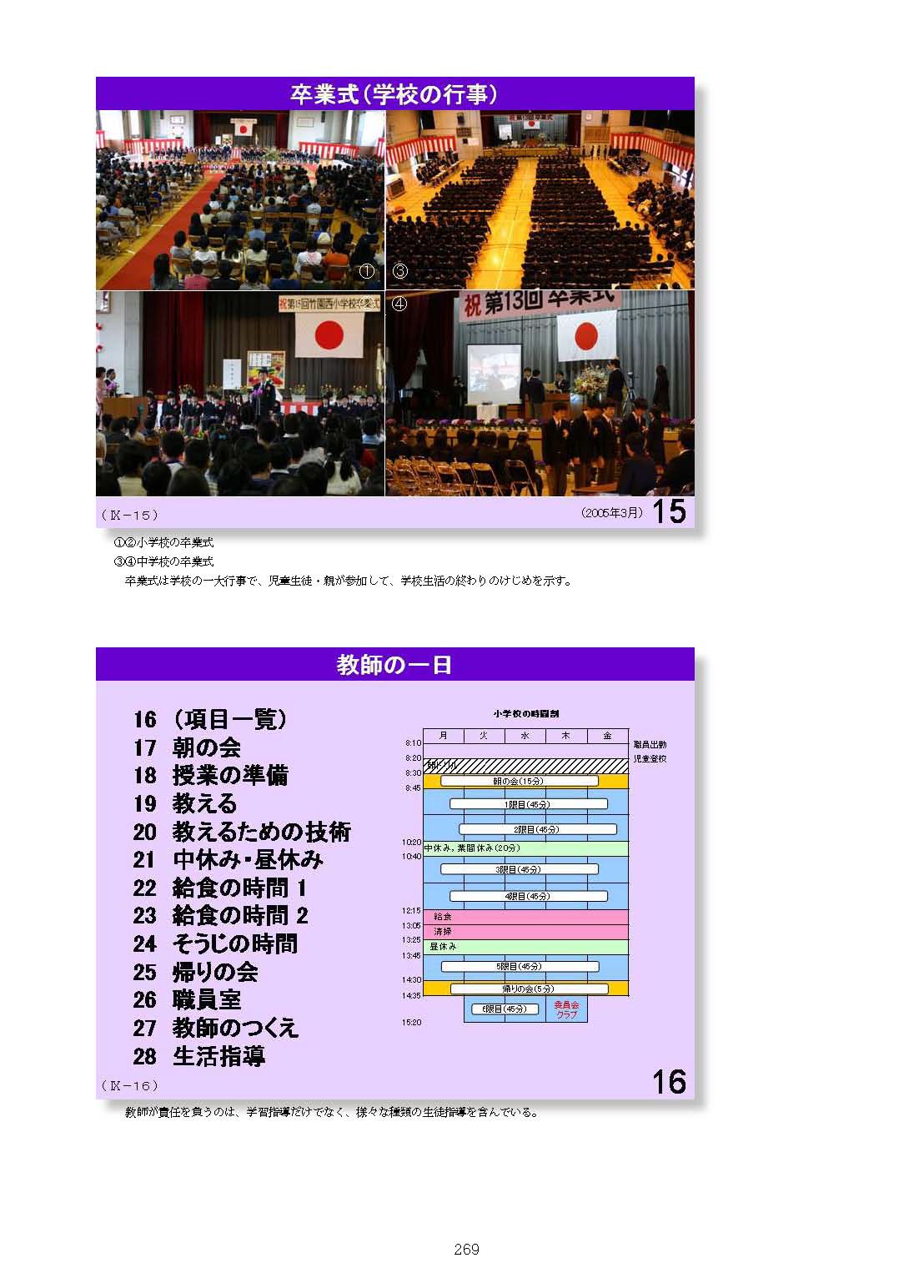

①校長先生の話 ②産児休暇の女性教師のお別れのあいさつ |

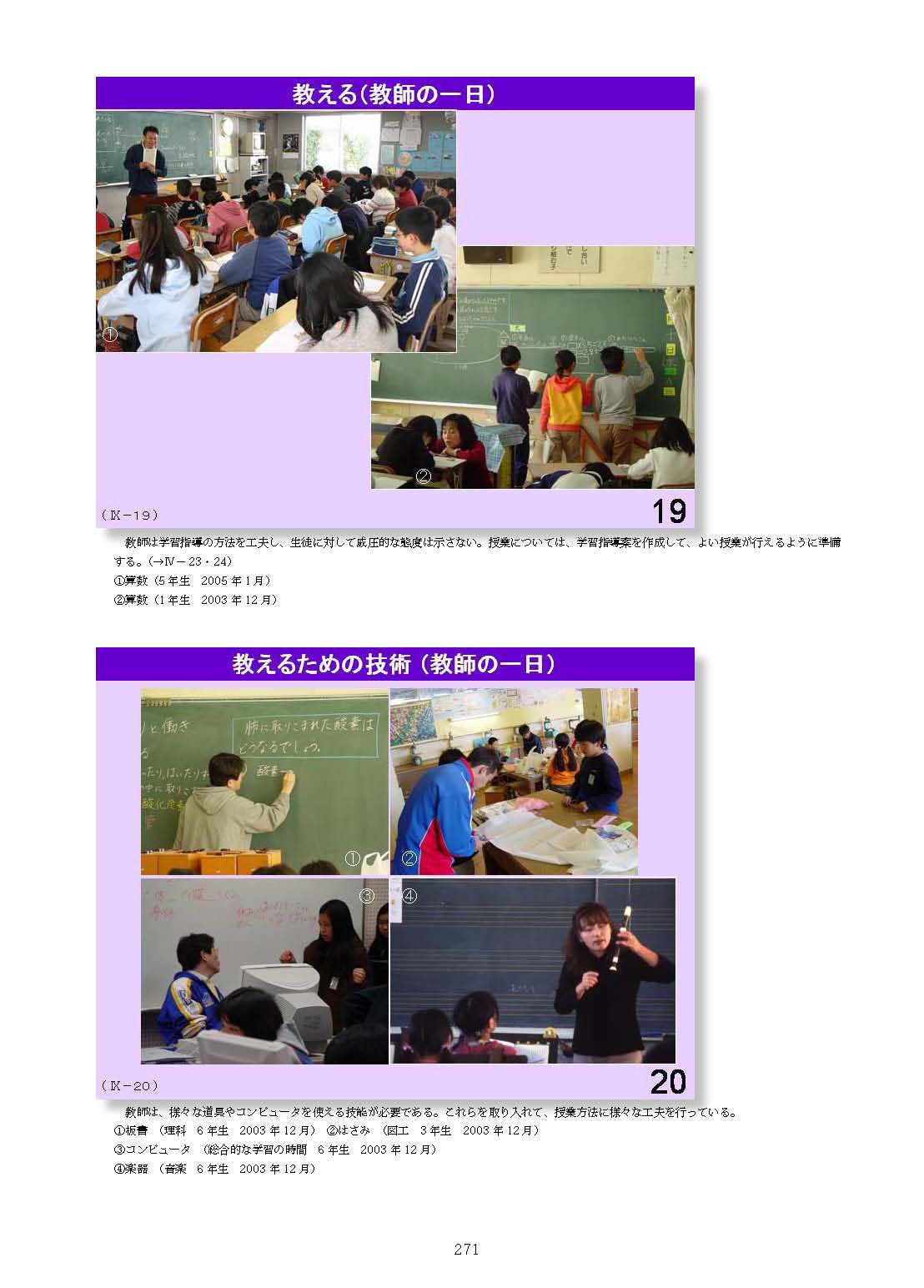

教師が責任を負うのは、学習指導だけでなく、様々な種類の生徒指導を含んでいる。 | ||||

| 12 | ①朝の会の進行表 ②あさのうた(4年生 2005年1月) ③けんこうしらべ(4年生 2003年12月) ④けんこうしらべの用紙(→Ⅸ-32) ⑤1分間スピーチ(4年生 2005年1月) ⑥けんこうしらべ(6年生 2003年12月) |  |

|

教師は学習指導の方法を工夫し、生徒に対して威圧的な態度は示さない。授業については、学習指導案を作成して、よい授業が行えるように準備する。(→Ⅳ-23・24) ①算数(5年生 2005年1月) ②算数(1年生 2003年12月) |

13 |

|

①理科の授業 ②理科の授業の準備 実験設備・教材などを授業前に、点検してよく準備している。 |

教師は、様々な道具やコンピュータを使える技能が必要である。これらを取り入れて、授業方法に様々な工夫を行っている。 ①板書 (理科 6年生 2003年12月) ②はさみ (図工 3年生 2003年12月) ③コンピュータ (総合的な学習の時間 6年生 2003年12月) ④楽器 (音楽 6年生 2003年12月) |

||||

| 14 |

中休みと昼休みは通常20分で、児童は外で遊ぶことができる。教師は子どもの遊びに参加したり、安全に目を配っている。 ①児童と遊ぶ。 ②児童の遊びをみまもる。 |

|

|

①児童と一緒に食事をする。 ②児童と一緒に食事をする。 ③歯磨き 教師がクラスで児童と一緒に食事する。給食も教育活動の一環とみなされている。 |

15 |

|

学習指導要領では、特別活動のA学級活動(2)学校給食と望ましい食習慣の形成として、給食が取り上げられている。 ①低学年では、給食の準備を手伝う。 ②給食の片づけを点検している。 |

①②教師が、掃除を手伝う。 | ||||

| 16 |

①帰りの会の進行表 ②係からの連絡 (6年生 2003年12月) ③帰りのあいさつ (1年生 2003年12月) |

|

|

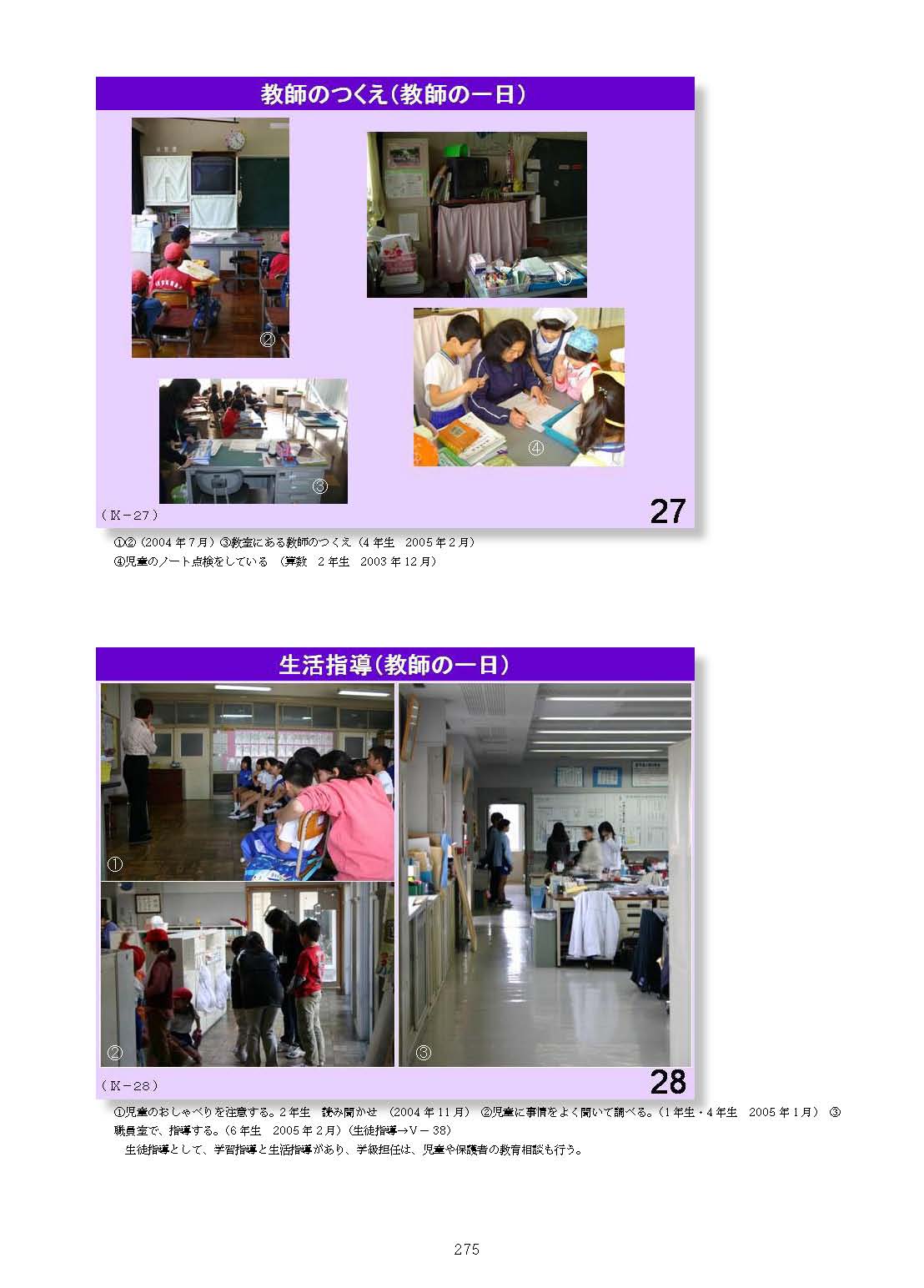

①②(2004年7月)③教室にある教師のつくえ(4年生 2005年2月) ④児童のノート点検をしている(算数 2年生 2003年12月) |

17 |

|

①会議(2004年2月) (職員会議→Ⅵ-9・10) ②教師は休み時間も教室で過ごす。(2003年12月) ③職員室にある教師のつくえ(2005年2月) ④放課後 (2003年12月) 教師用の部屋があり、各教師のつくえが用意されている。そこで、授業・教育プログラムの準備・整理や児童生徒の教育相談も行っている。職員会議も行われる。 |

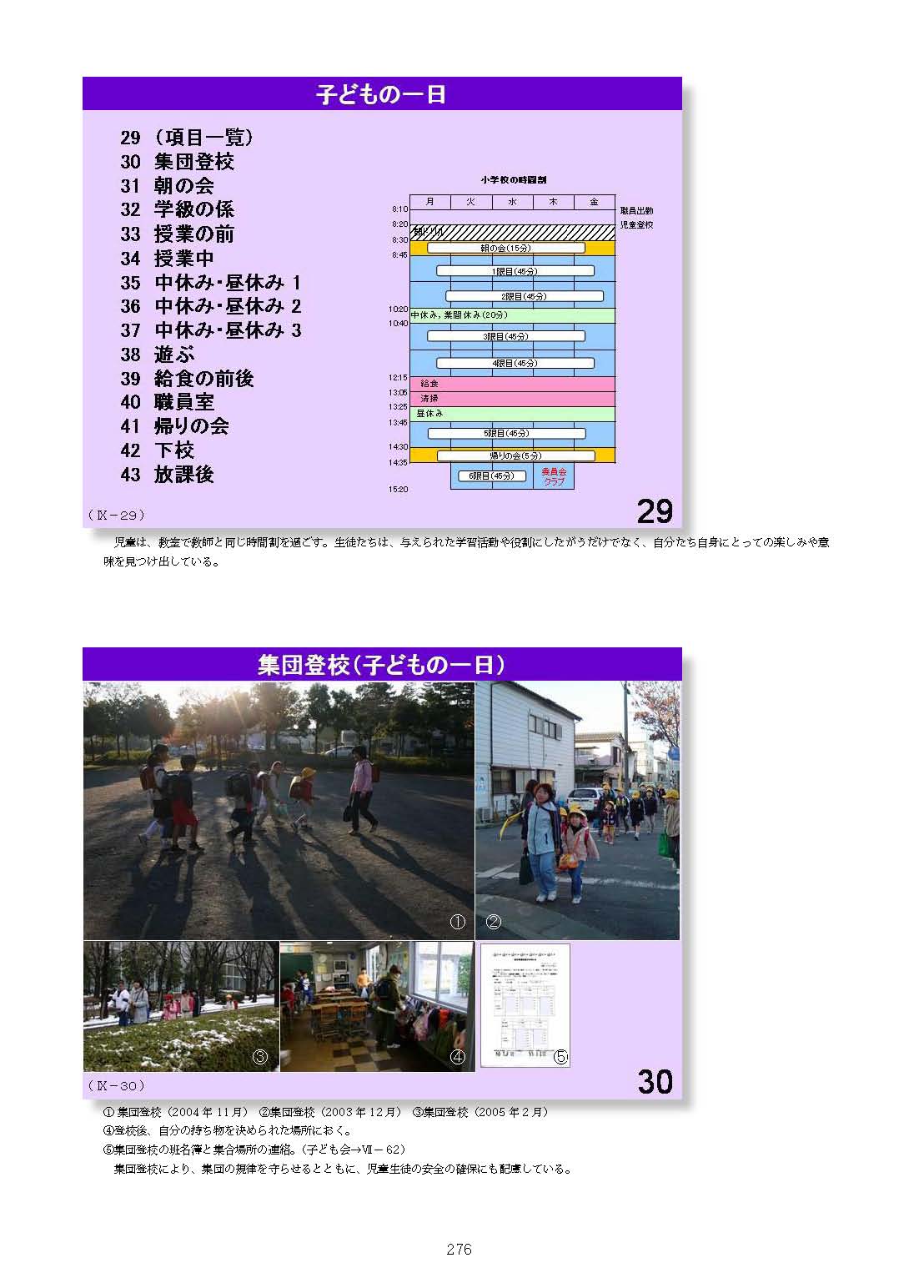

①児童のおしゃべりを注意する。 2年生 読み聞かせ (2004年11月) ②児童に事情をよく聞いて調べる。(1年生・4年生 2005年1月) ③職員室で、指導する。(6年生 2005年2月)(生徒指導→Ⅴ-38) 生徒指導として、学習指導と生活指導があり、学級担任は、児童や保護者の教育相談も行う。 |

||||

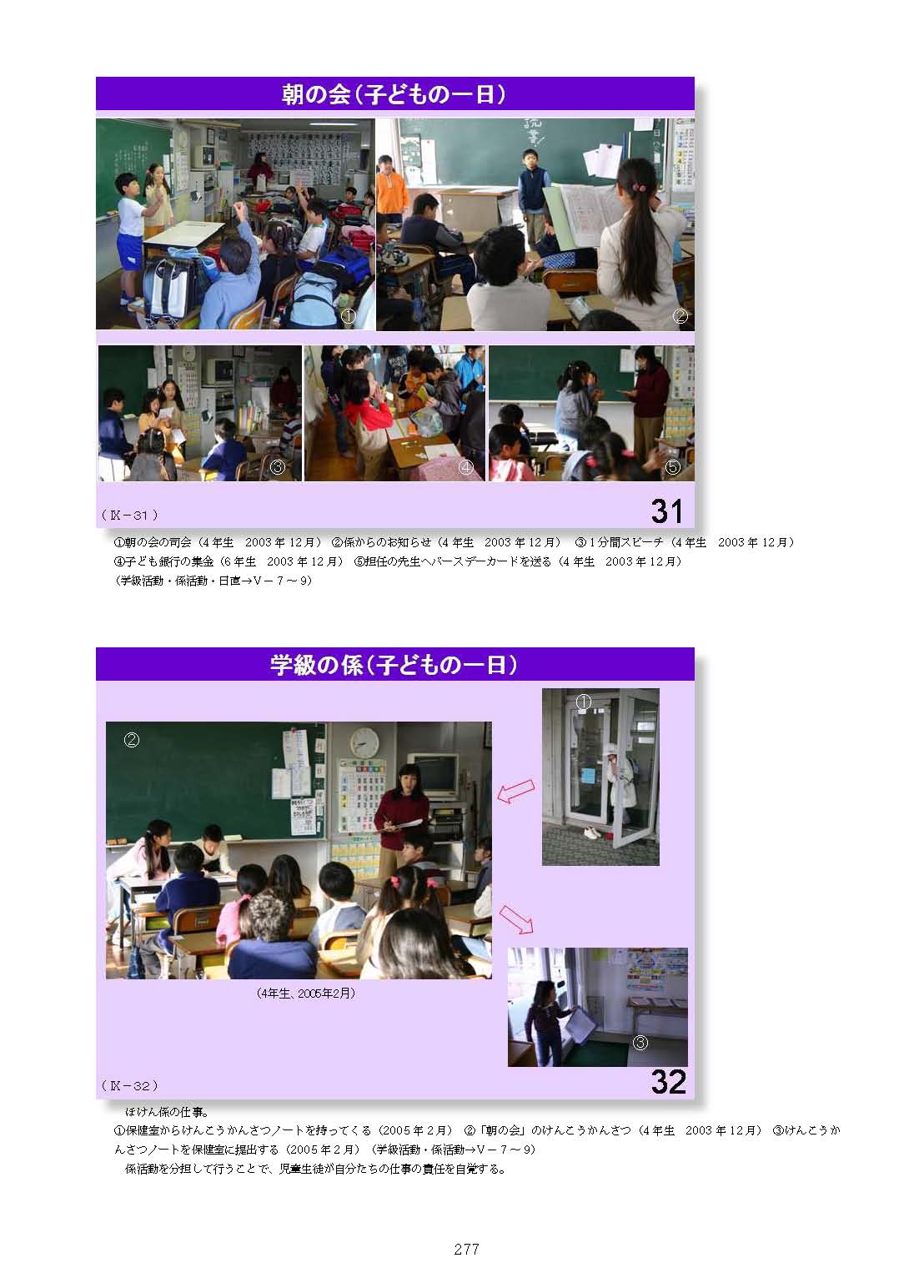

| 18 | 児童は、教室で教師と同じ時間割を過ごす。生徒たちは、与えられた学習活動や役割にしたがうだけでなく、自分たち自身にとっての楽しみや意味を見つけ出している。 |  |

|

①朝の会の司会(4年生 2003年12月) ②係からのお知らせ(4年生 2003年12月) ③1分間スピーチ(4年生 2003年12月) ④子ども銀行の集金(6年生 2003年12月) ⑤担任の先生へバースデーカードを送る(4年生 2003年12月) (学級活動・係活動・日直→Ⅴ-7~9) |

19 |

|

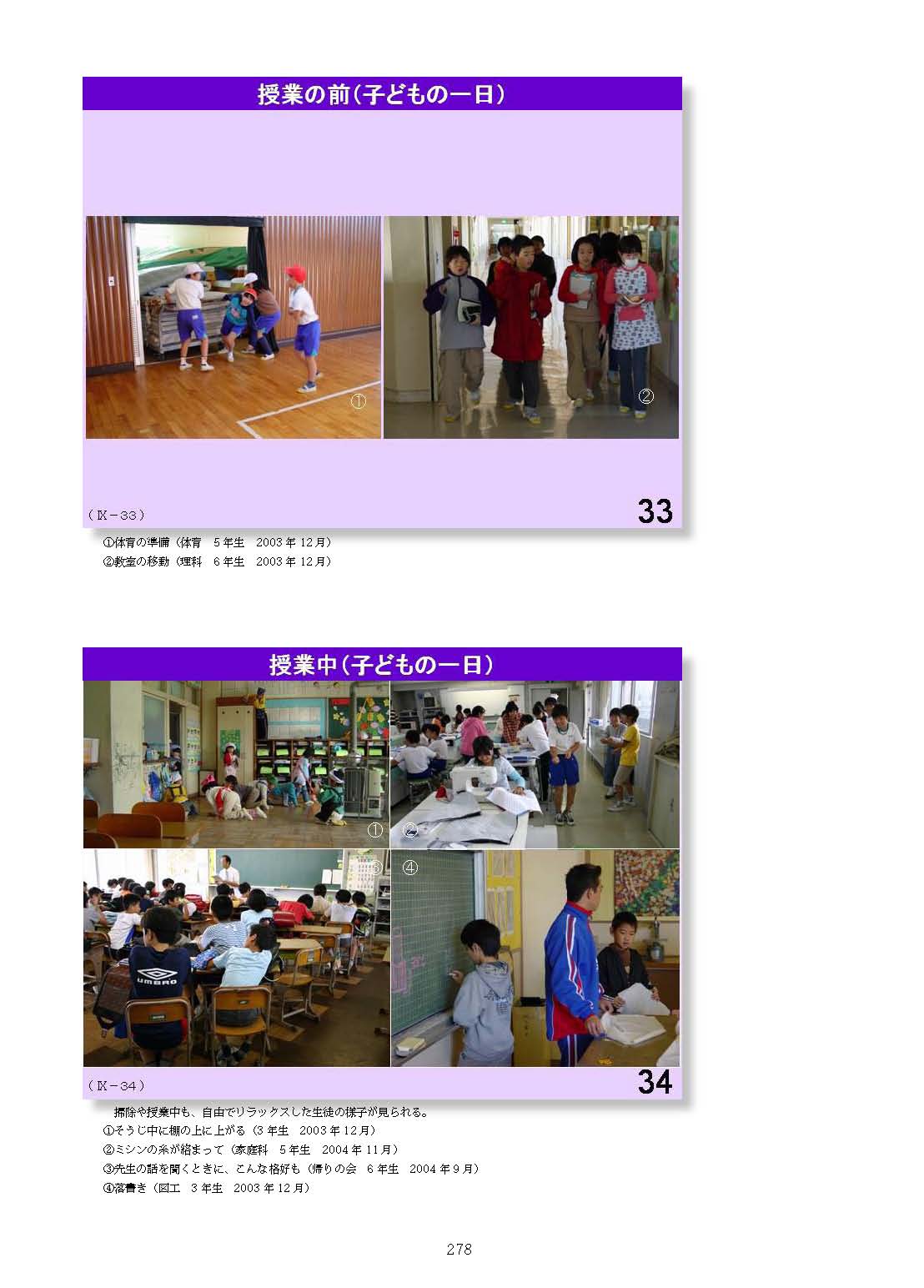

① 集団登校(2004年11月) ②集団登校(2003年12月) ③集団登校(2005年2月) ④登校後、自分の持ち物を決められた場所におく。 ⑤集団登校の班名簿と集合場所の連絡。(子ども会→Ⅶ-62) 集団登校により、集団の規律を守らせるとともに、児童生徒の安全の確保にも配慮している。 |

ほけん係の仕事。 ①保健室からけんこうかんさつノートを持ってくる(2005年2月) ②「朝の会」のけんこうかんさつ(4年生 2003年12月) ③けんこうかんさつノートを保健室に提出する(2005年2月) (学級活動・係活動→Ⅴ-7~9) 係活動を分担して行うことで、児童生徒が自分たちの仕事の責任を自覚する。 |

||||

| 20 |

①体育の準備(体育 5年生 2003年12月) ②教室の移動(理科 6年生 2003年12月) |

|

|

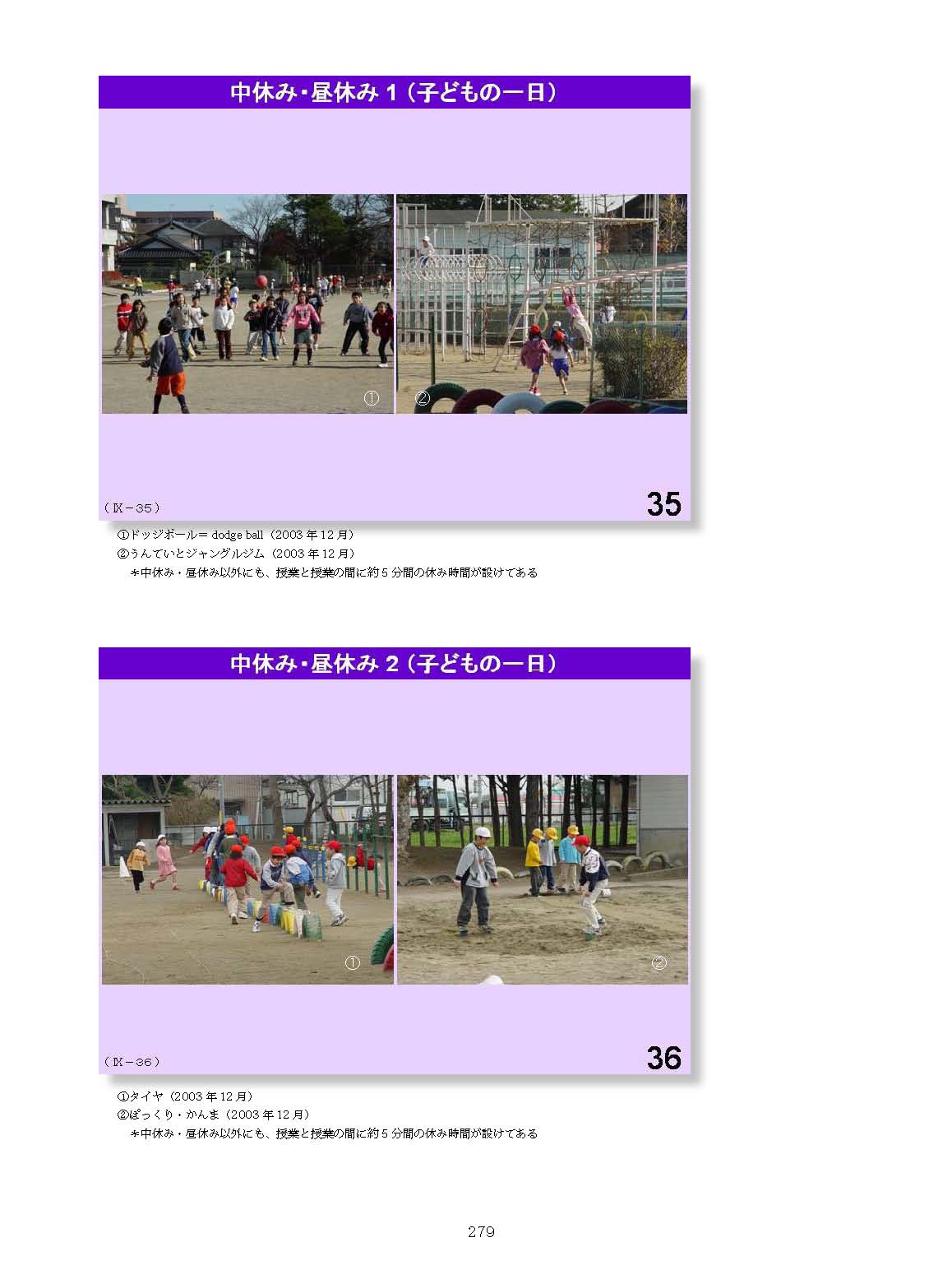

①ドッジボール=dodge ball(2003年12月) ②うんていとジャングルジム(2003年12月) *中休み・昼休み以外にも、授業と授業の間に約5分間の休み時間が設けてある |

21 |

|

掃除や授業中も、自由でリラックスした生徒の様子が見られる。 ①そうじ中に棚の上に上がる(3年生 2003年12月) ②ミシンの糸が絡まって(家庭科 5年生 2004年11月) ③先生の話を聞くときに、こんな格好も(帰りの会 6年生 2004年9月) ④落書き(図工 3年生 2003年12月) |

①タイヤ(2003年12月) ②ぽっくり・かんま(2003年12月) *中休み・昼休み以外にも、授業と授業の間に約5分間の休み時間が設けてある |

||||

| 22 |

①フラフープ(2003年12月) ②一輪車、奥に逆上がりの補助具がある(2003年12月) ③一輪車の収納(これらの遊具は学校に備えてある) *中休み・昼休み以外にも、授業と授業の間に約5分間の休み時間が設けてある |

|

|

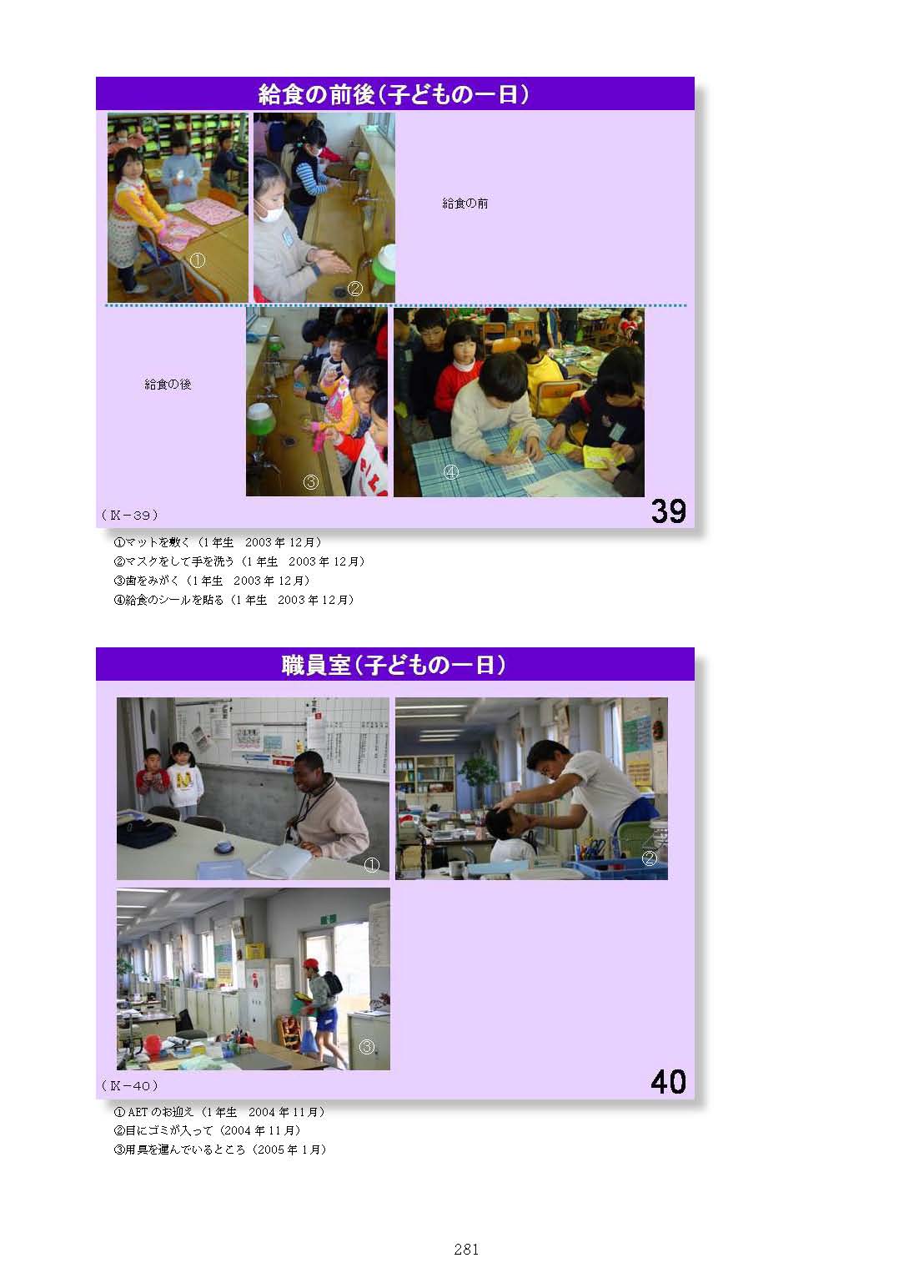

①マットを敷く(1年生 2003年12月) ②マスクをして手を洗う(1年生 2003年12月) ③歯をみがく(1年生 2003年12月) ④給食のシールを貼る(1年生 2003年12月) |

23 |

|

①縦割り班活動の遠足で(“だるまさんが転んだ”) (2004年11月) ②給食で(6年生 2003年12月) ③朝(2005年2月) ④校外学習で(2004年11月) ⑤縦割り班の話し合いの後(2004年11月) |

①AETのお迎え(1年生 2004年11月) ②目にゴミが入って(2004年11月) ③用具を運んでいるところ(2005年1月) |

||||

| 24 |

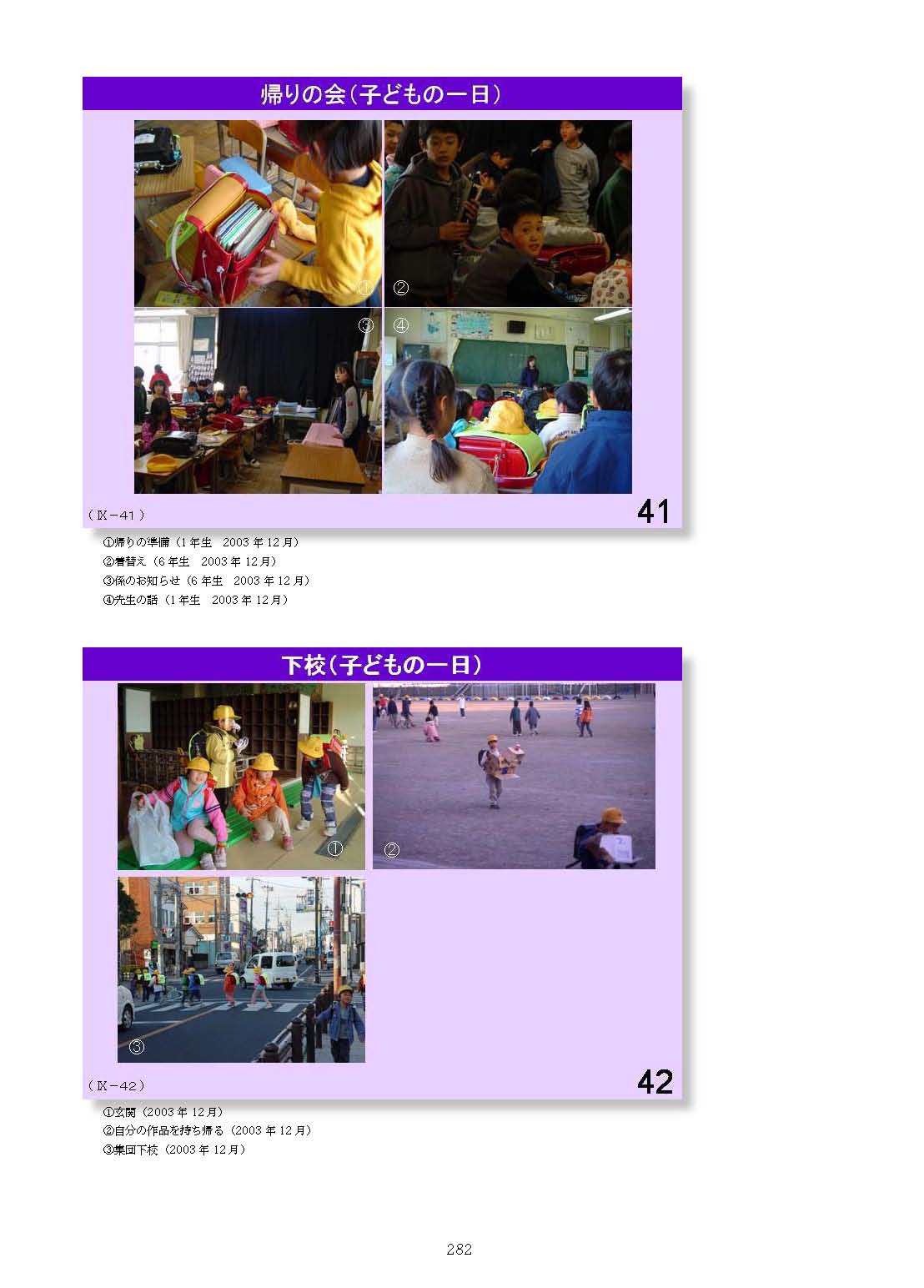

①帰りの準備(1年生 2003年12月) ②着替え(6年生 2003年12月) ③係のお知らせ(6年生 2003年12月) ④先生の話(1年生 2003年12月) |

|

|

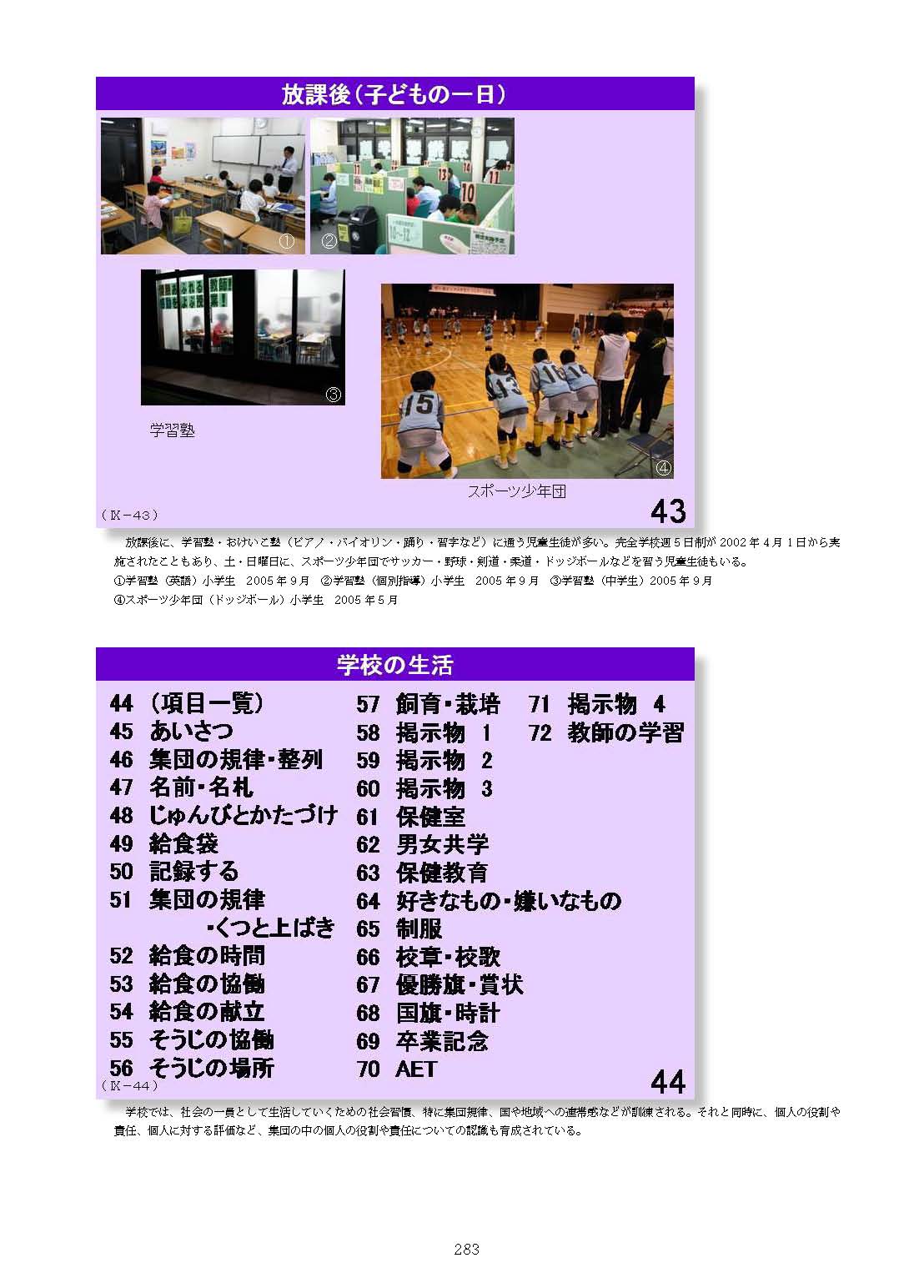

放課後に、学習塾・おけいこ塾(ピアノ・バイオリン・踊り・習字など)に通う児童生徒が多い。完全学校週5日制が2002年4月1日から実施されたこともあり、土・日曜日に、スポーツ少年団でサッカー・野球・剣道・柔道・ドッジボールなどを習う児童生徒もいる。 ①学習塾(英語)小学生 2005年9月 ②学習塾(個別指導)小学生 2005年9月 ③学習塾(中学生)2005年9月 ④スポーツ少年団(ドッジボール)小学生 2005年5月 |

25 |

|

①玄関(2003年12月) ②自分の作品を持ち帰る(2003年12月) ③集団下校(2003年12月) |

学校では、社会の一員として生活していくための社会習慣、特に集団規律、国や地域への連帯感などが訓練される。それと同時に、個人の役割や責任、個人に対す る評価など、集団の中の個人の役割や責任についての認識も育成されている。 | ||||

| 26 |

①体育(4年生 2003年11月) ②図工(3年生 2003年12月) ③理科(4年生 2003年12月) ④給食(6年生 2003年12月) ⑤入学式(2004年4月) |

|

|

①つくえ・いす・ランドセル(4年生 2005年1月) ②個人のバッグ(4年生 2005年1月) ③給食袋(4年生 2005年1月) ④宿題の提出(4年生 2005年1月) |

27 |

|

①始業式の前に(3年生 2004年9月) ②修学旅行で(6年生 2004年11月) ③校外学習で(総合的な学習の時間 4年生 2004年10月) ④終業式の前に(3年生 2004年7月) |

①体育の準備(5年生 2003年12月) ②給食の準備(6年生 2003年12月) ③体育のかたづけ(4年生 2003年11月) ④入学式のかたづけ(2004年4月) 授業・行事の準備やかたづけを、児童生徒全員が共同で手伝う。 |

||||

| 28 |

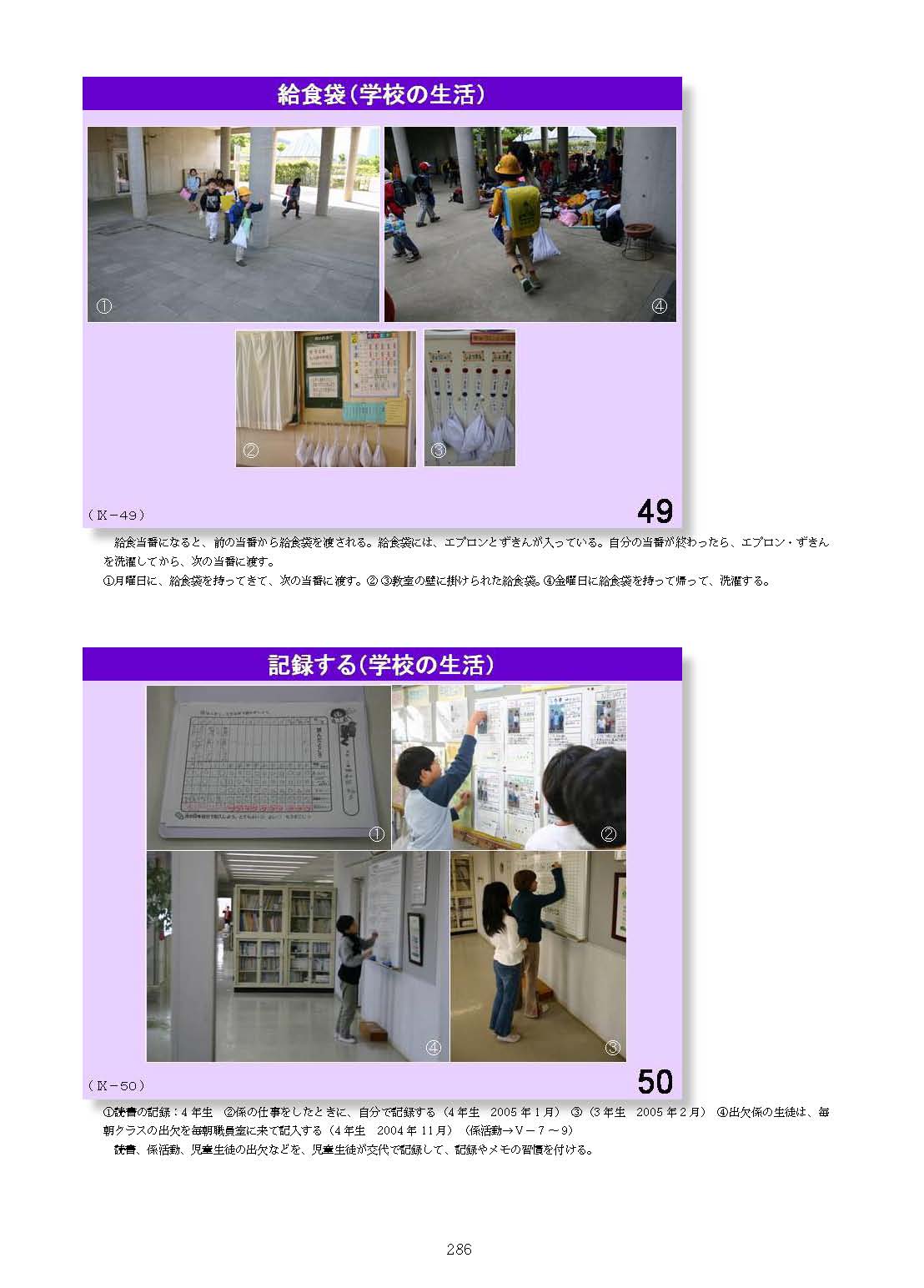

給食当番になると、前の当番から給食袋を渡される。給食袋には、エプロンとずきんが入っている。自分の当番が終わったら、エプロン・ずきんを洗濯してから、次の当番に渡す。 ①月曜日に、給食袋を持ってきて、次の当番に渡す。② ③教室の壁に掛けられた給食袋。 ④金曜日に給食袋を持って帰って、洗濯する。 |

|

|

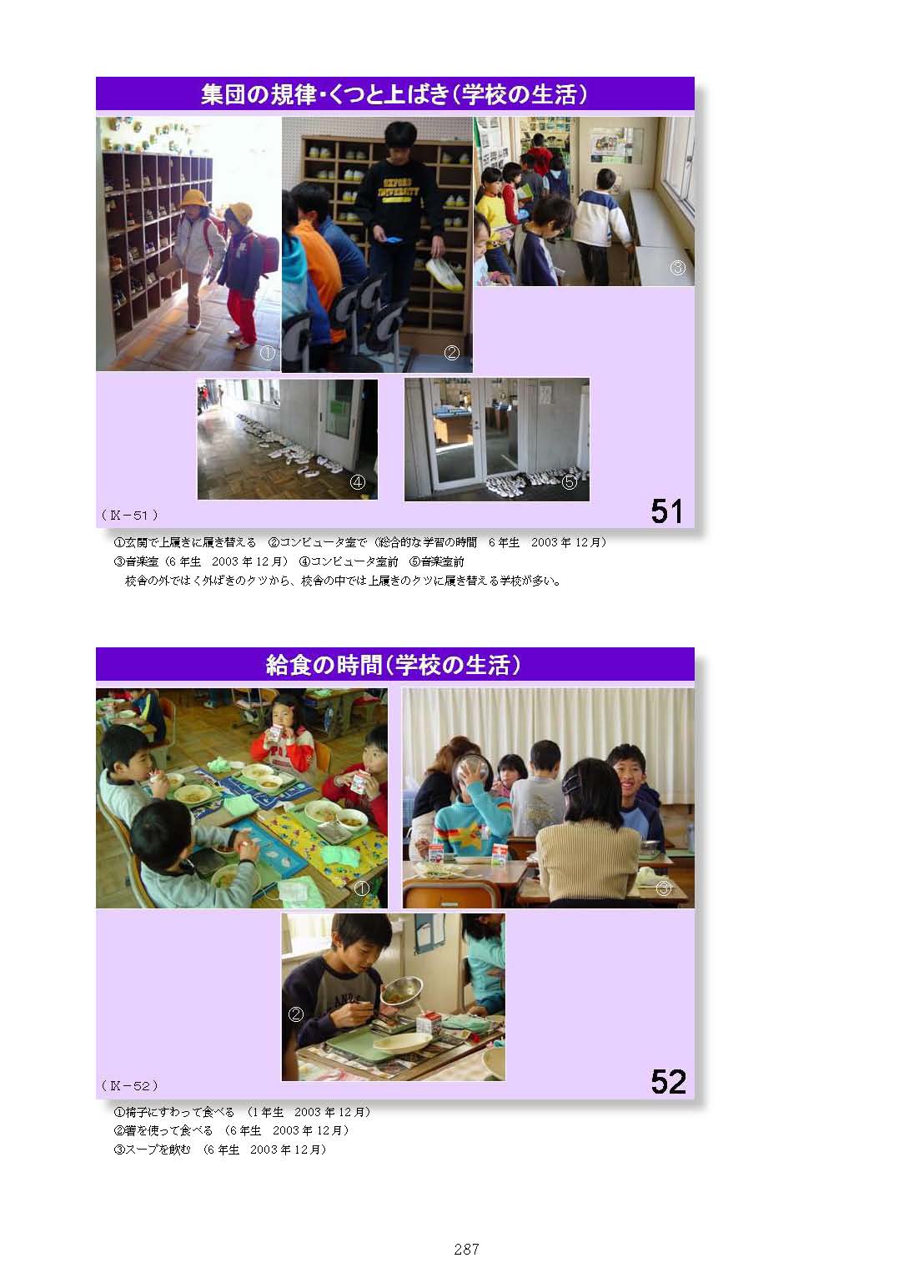

①玄関で上履きに履き替える ②コンピュータ室で(総合的な学習の時間 6年生 2003年12月) ③音楽室(6年生 2003年12月) ④コンピュータ室前 ⑤音楽室前 校舎の外ではく外ばきのクツから、校舎の中では上履きのクツに履き替える学校が多い。 |

29 |

|

①読書の記録:4年生 ②係の仕事をしたときに、自分で記録する(4年生 2005年1月) ③(3年生 2005年2月) ④出欠係の生徒は、毎朝クラスの出欠を毎朝職員室に来て記入する(4年生 2004年11月) (係活動→Ⅴ-7~9) 読書、係活動、児童生徒の出欠などを、児童生徒が交代で記録して、記録やメモの習慣を付ける。 |

①椅子にすわって食べる (1年生 2003年12月) ②箸を使って食べる (6年生 2003年12月) ③スープを飲む (6年生 2003年12月) |

||||

| 30 |

給食当番:係活動として全員が交代で受け持つ ①着替えて、給食を受け取りに行く ②給食を運ぶ ③配膳する ④食器を返しに行く 当番以外の生徒 ⑤つくえを並べる ⑥手を洗う ⑦給食を受け取る ⑧食器を返す |

|

|

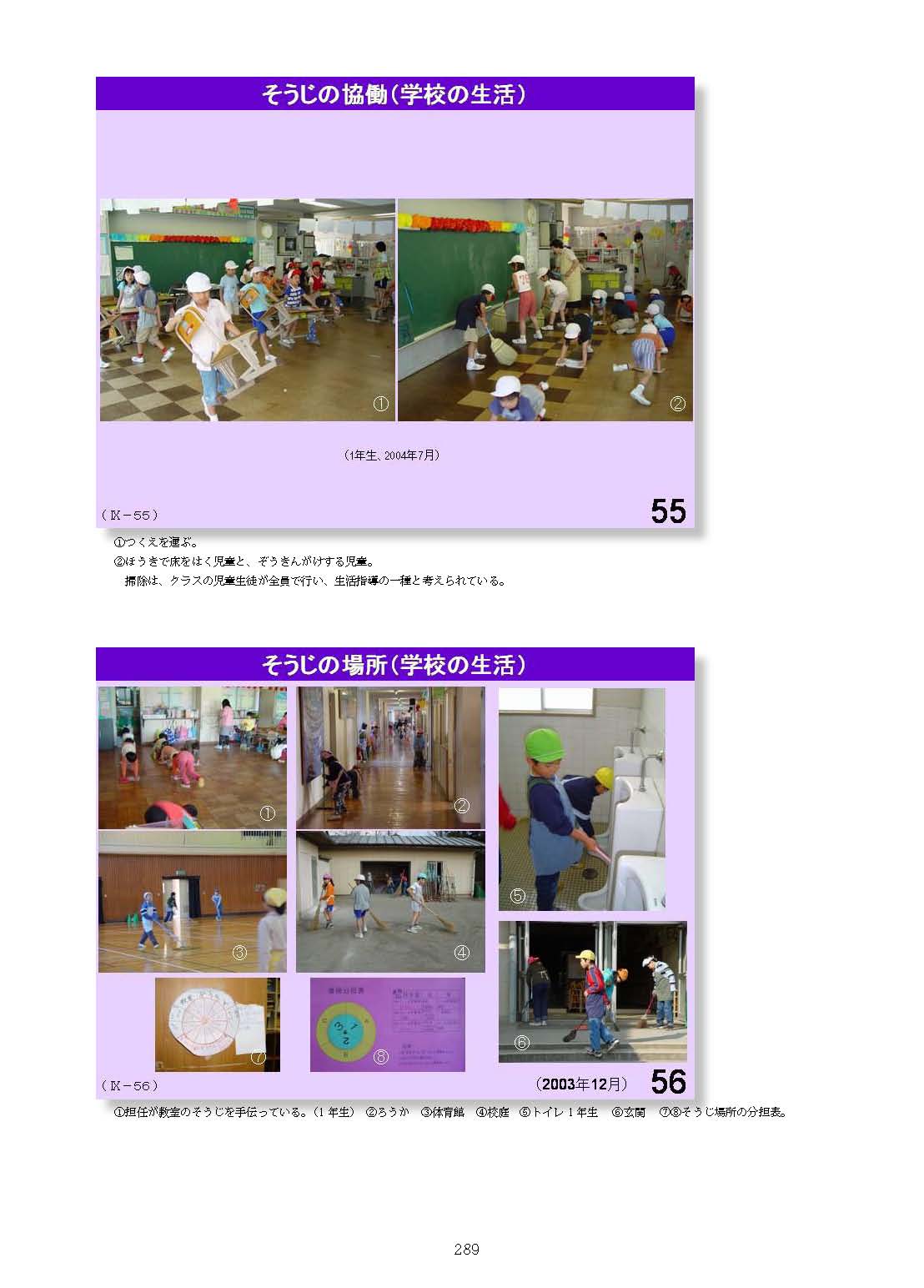

①つくえを運ぶ。 ②ほうきで床をはく児童と、ぞうきんがけする児童。 掃除は、クラスの児童生徒が全員で行い、生活指導の一種と考えられている。 |

31 |

|

①1ヶ月の献立表、②米飯給食、③パン給食、④給食センターのトラック、 ⑤給食の時間にお弁当を食べる女の子:中央左側(1年生 2004年7月) (学校給食法→Ⅱ-43) 給食の献立は、栄養のバランス・カロリーが考慮されており、1食のコストが約270円程度である。 |

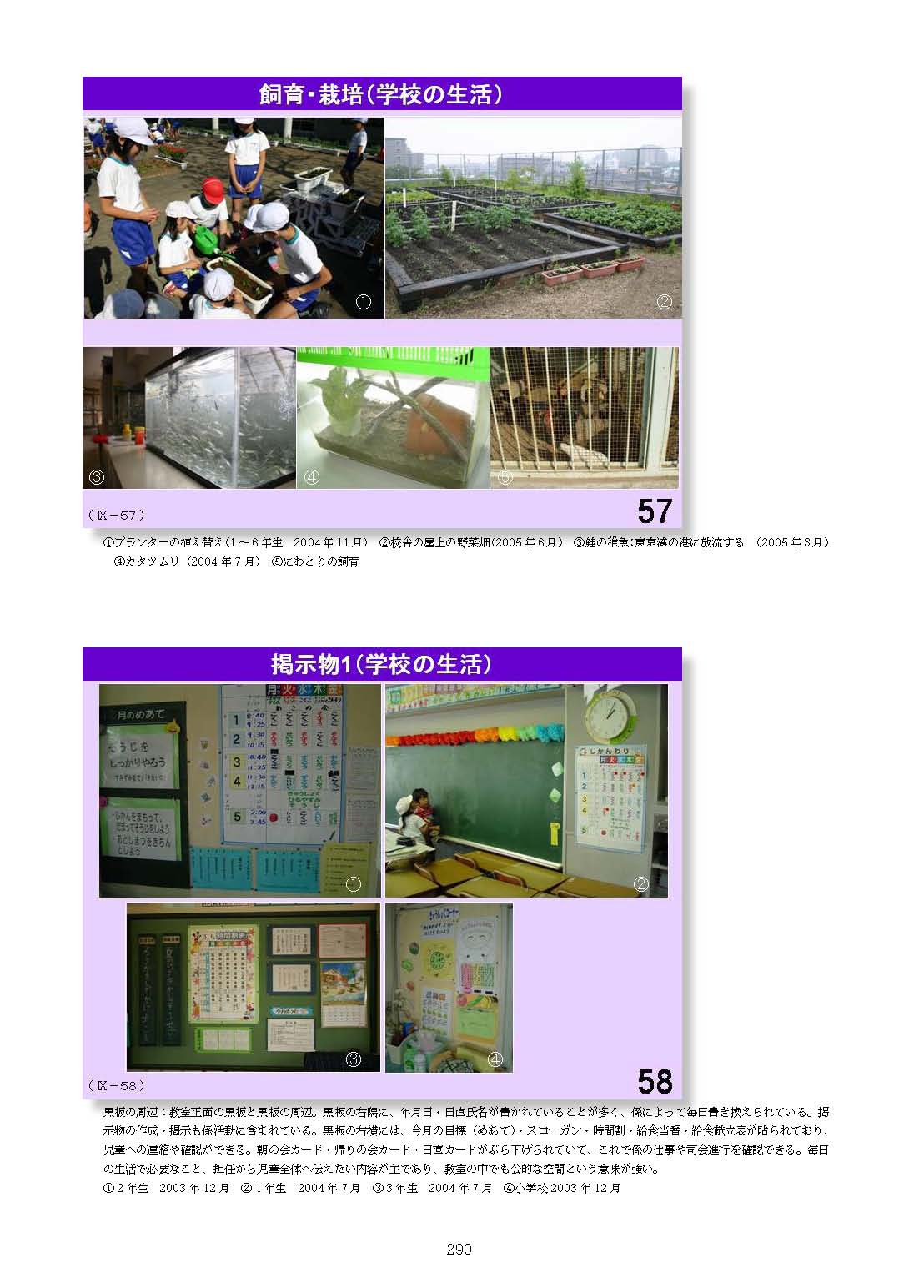

①担任が教室のそうじを手伝っている。(1年生) ②ろうか ③体育館 ④校庭 ⑤トイレ 1年生 ⑥玄関 ⑦⑧そうじ場所の分担表。 | ||||

| 32 | ①プランターの植え替え(1~6年生 2004年11月) ②校舎の屋上の野菜畑(2005年6月) ③鮭の稚魚:東京湾の港に放流する (2005年3月) ④カタツムリ(2004年7月) ⑤にわとりの飼育 |  |

|

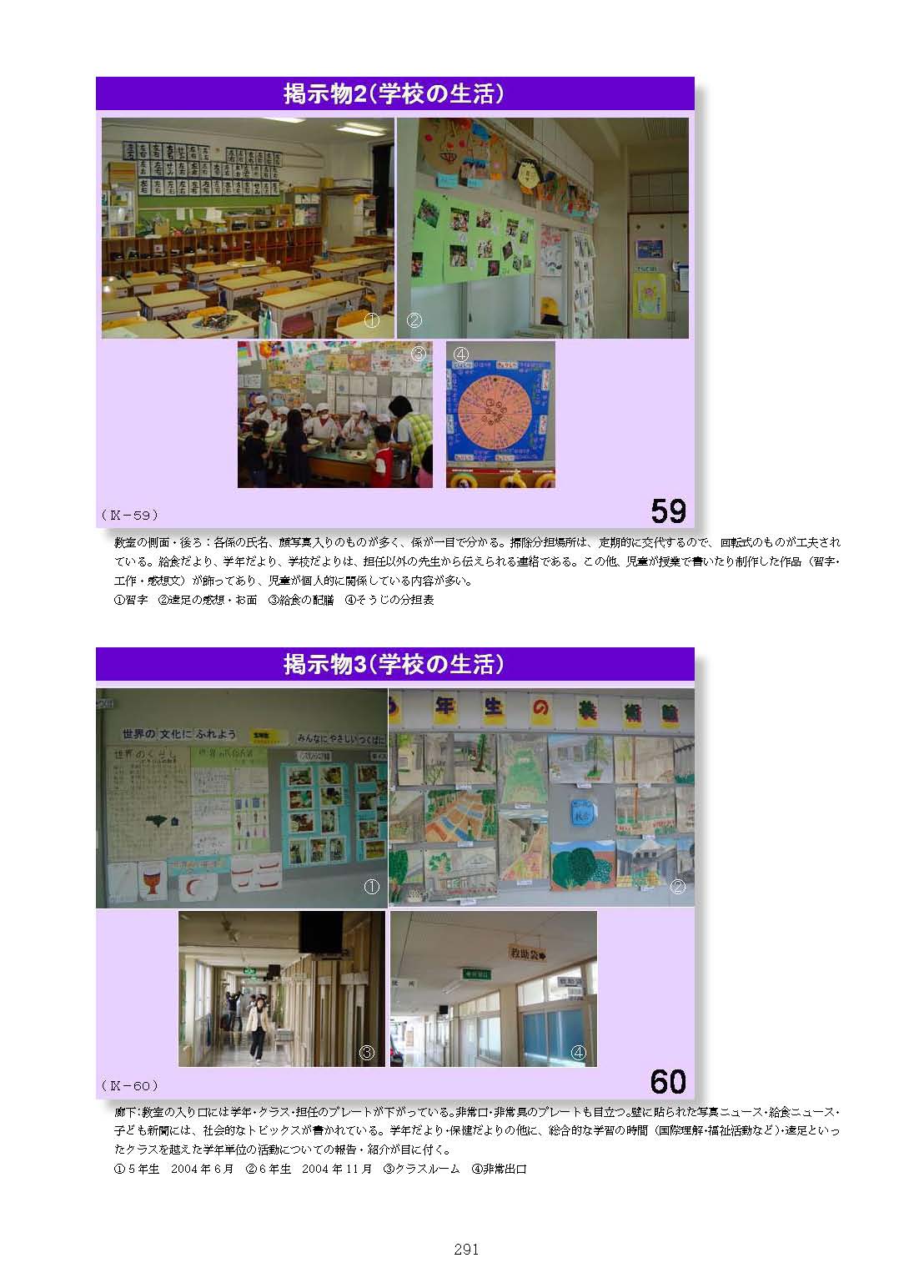

教室の側面・後ろ:各係の氏名、顔写真入りのものが多く、係が一目で分かる。掃除分担場所は、定期的に交代するので、回転式のものが工夫されている。給食だより、学年だより、学校だよりは、担任以外の先生から伝えられる連絡である。この他、児童が授業で書いたり制作した作品(習字・工作・感想文)が飾ってあり、児童が個人的に関係している内容が多い。 ①習字 ②遠足の感想・お面 ③給食の配膳 ④そうじの分担表 |

33 |

|

黒板の周辺:教室正面の黒板と黒板の周辺。黒板の右隅に、年月日・日直氏名が書かれていることが多く、係によって毎日書き換えられている。掲示物の作成・掲示も係活動に含まれている。黒板の右横には、今月の目標(めあて)・スローガン・時間割・給食当番・給食献立表が貼られており、児童への連絡や確認ができる。朝の会カード・帰りの会カード・日直カードがぶら下げられていて、これで係の仕事や司会進行を確認できる。毎日の生活で必要なこと、担任から児童全体へ伝えたい内容が主であり、教室の中でも公的な空間という意味が強い。 ①2年生 2003年12月 ②1年生 2004年7月 ③3年生 2004年7月 ④小学校2003年12月 |

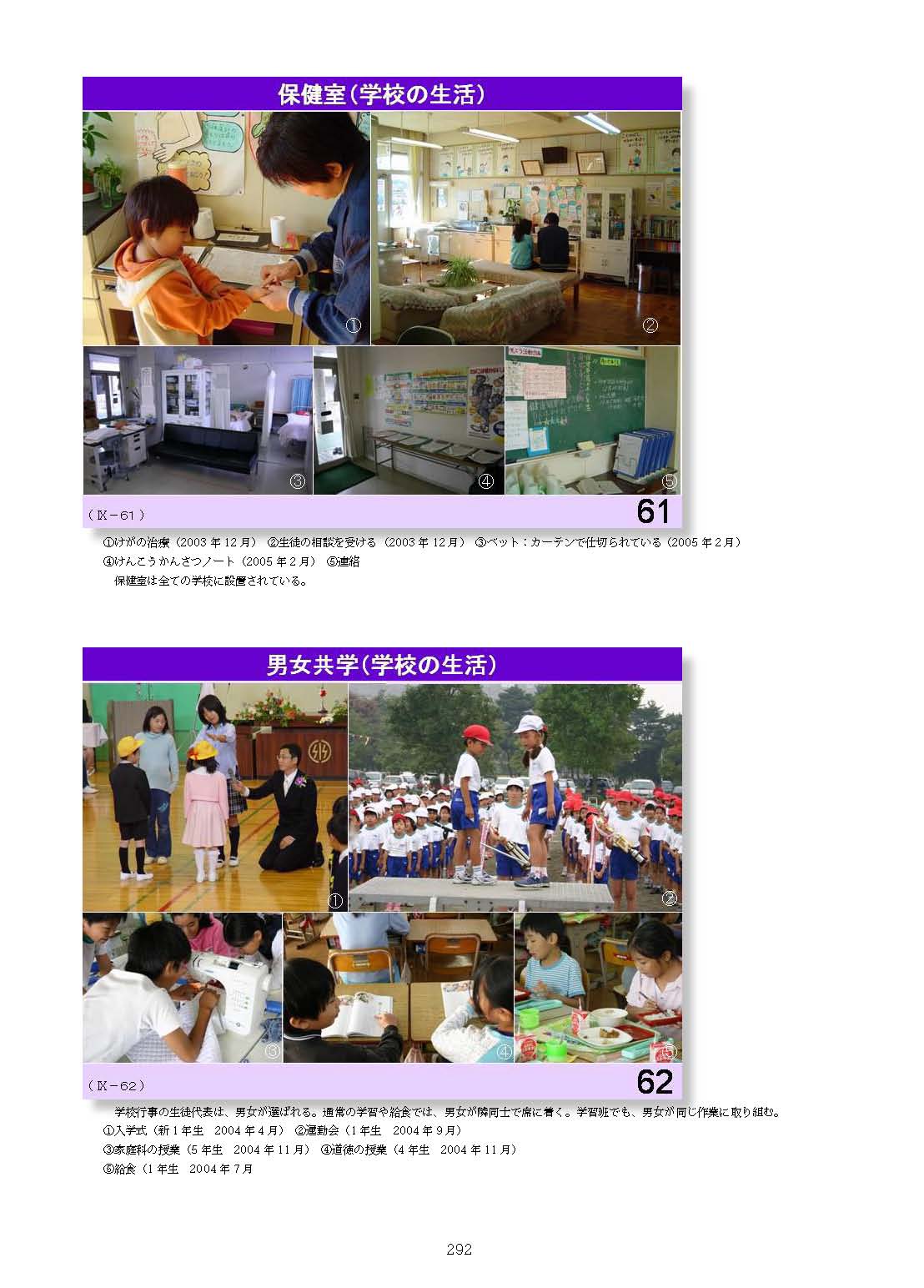

廊下:教室の入り口には学年・クラス・担任のプレートが下がっている。非常口・非常具のプレートも目立つ。壁に貼られた写真ニュース・給食ニュース・子ども新聞には、社会的なトピックスが書かれている。学年だより・保健だよりの他に、総合的な学習の時間(国際理解・福祉活動など)・遠足といったクラスを越えた学年単位の活動についての報告・紹介が目に付く。 ①5年生 2004年6月 ②6年生 2004年11月 ③クラスルーム ④非常出口 |

||||

| 34 |

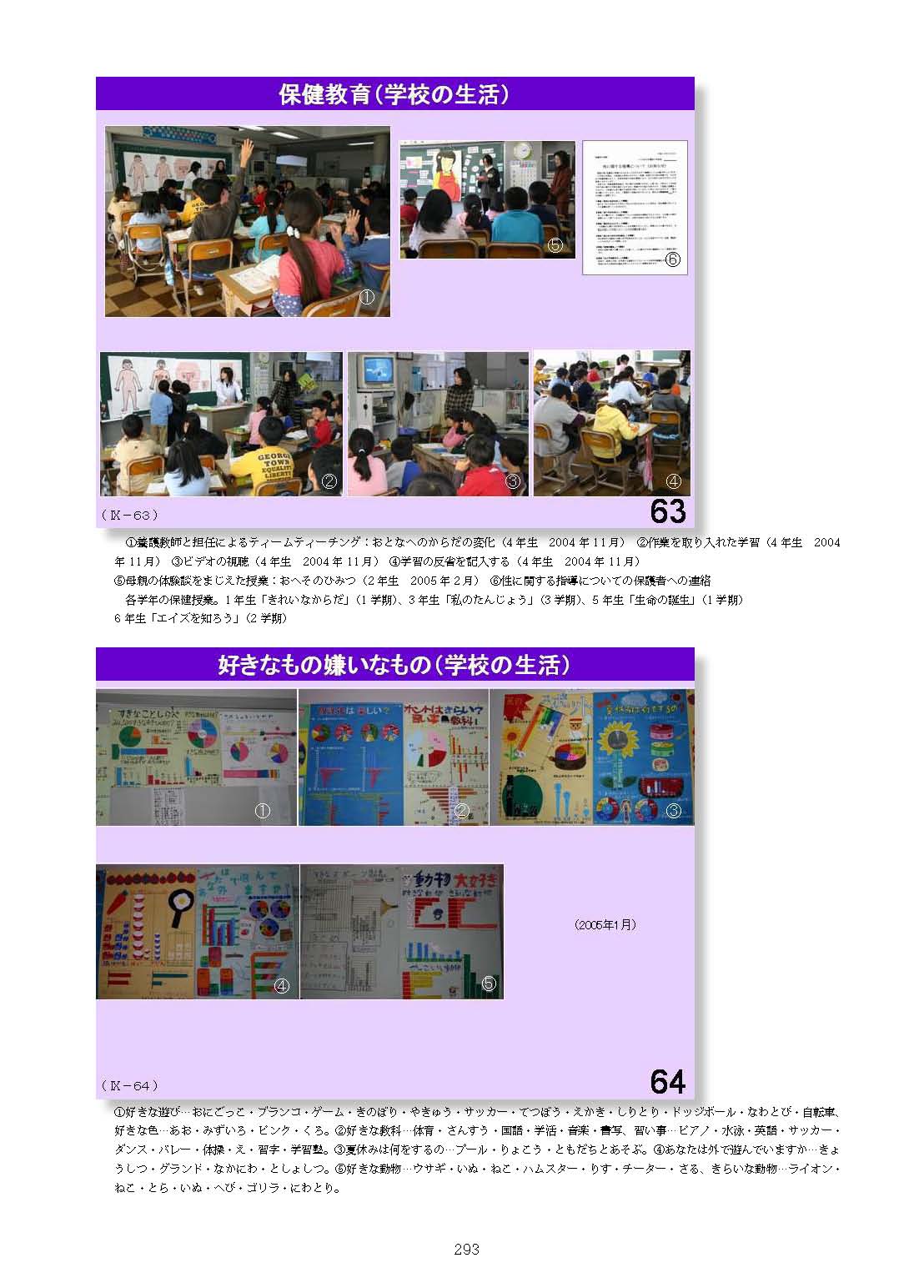

①けがの治療(2003年12月) ②生徒の相談を受ける(2003年12月) ③ベット:カーテンで仕切られている (2005年2月) ④けんこうかんさつノート(2005年2月) ⑤連絡 保健室は全ての学校に設置されている。 |

|

|

①養護教師と担任によるティームティーチング:おとなへのからだの変化(4年生 2004年11月) ②作業を取り入れた学習(4年生 2004年11月) ③ビデオの視聴(4年生 2004年11月) ④学習の反省を記入する(4年生 2004年11月) ⑤母親の体験談をまじえた授業:おへそのひみつ(2年生 2005年2月) ⑥性に関する指導についての保護者への連絡 各学年の保健授業。1年生「きれいなからだ」(1学期)、3年生「私のたんじょう」(3学期)、5年生「生命の誕生」(1学期) 6年生「エイズを知ろう」(2学期) |

35 |

|

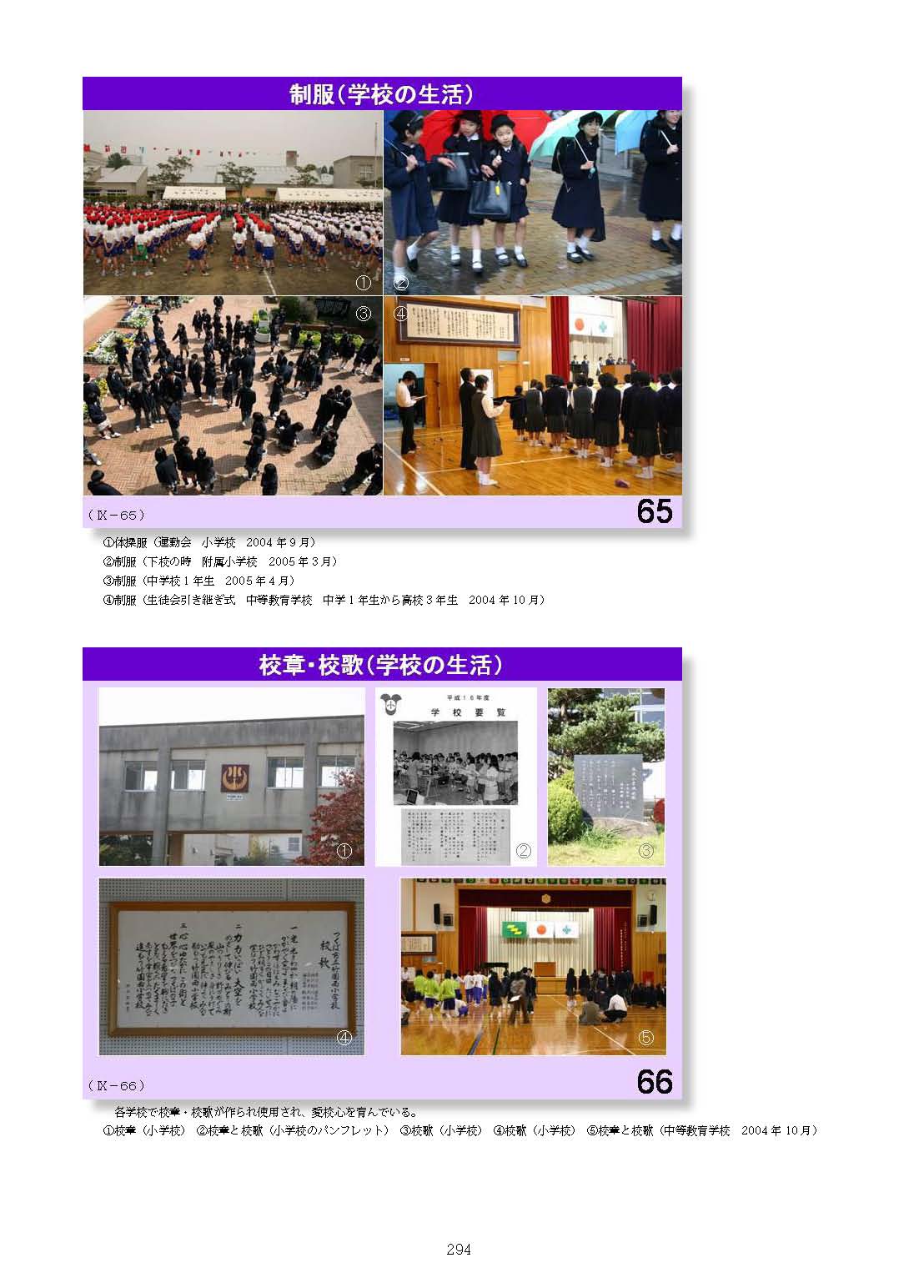

学校行事の生徒代表は、男女が選ばれる。通常の学習や給食では、男女が隣同士で席に着く。学習班でも、男女が同じ作業に取り組む。 ①入学式(新1年生 2004年4月) ②運動会(1年生 2004年9月) ③家庭科の授業(5年生 2004年11月) ④道徳の授業(4年生 2004年11月) ⑤給食(1年生 2004年7月) |

①好きな遊び…おにごっこ・ブランコ・ゲーム・きのぼり・やきゅう・サッカー・てつぼう・えかき・しりとり・ドッジボール・なわとび・自転車、好きな色…あお・みずいろ・ピンク・くろ。②好きな教科…体育・さんすう・国語・学活・音楽・書写、習い事…ピアノ・水泳・英語・サッカー・ダンス・バレー・体操・え・習字・学習塾。③夏休みは何をするの…プール・りょこう・ともだちとあそぶ。④あなたは外で遊んでいますか…きょうしつ・グランド・なかにわ・としょしつ。⑤好きな動物…ウサギ・いぬ・ねこ・ハムスター・りす・チーター・さる、きらいな動物…ライオン・ねこ・とら・いぬ・へび・ ゴリラ・にわとり。 | ||||

| 36 |

①体操服(運動会 小学校 2004年9月) ②制服(下校の時 附属小学校 2005年3月) ③制服(中学校1年生 2005年4月) ④制服(生徒会引き継ぎ式 中等教育学校 中学1年生から高校3年生 2004年10月) |

|

|

37 | |

|

各学校で校章・校歌が作られ使用され、愛校心を育んでいる。 ①校章(小学校) ②校章と校歌(小学校のパンフレット) ③校歌(小学校) ④校歌(小学校) ⑤校章と校歌(中等教育学校 2004年10月) |

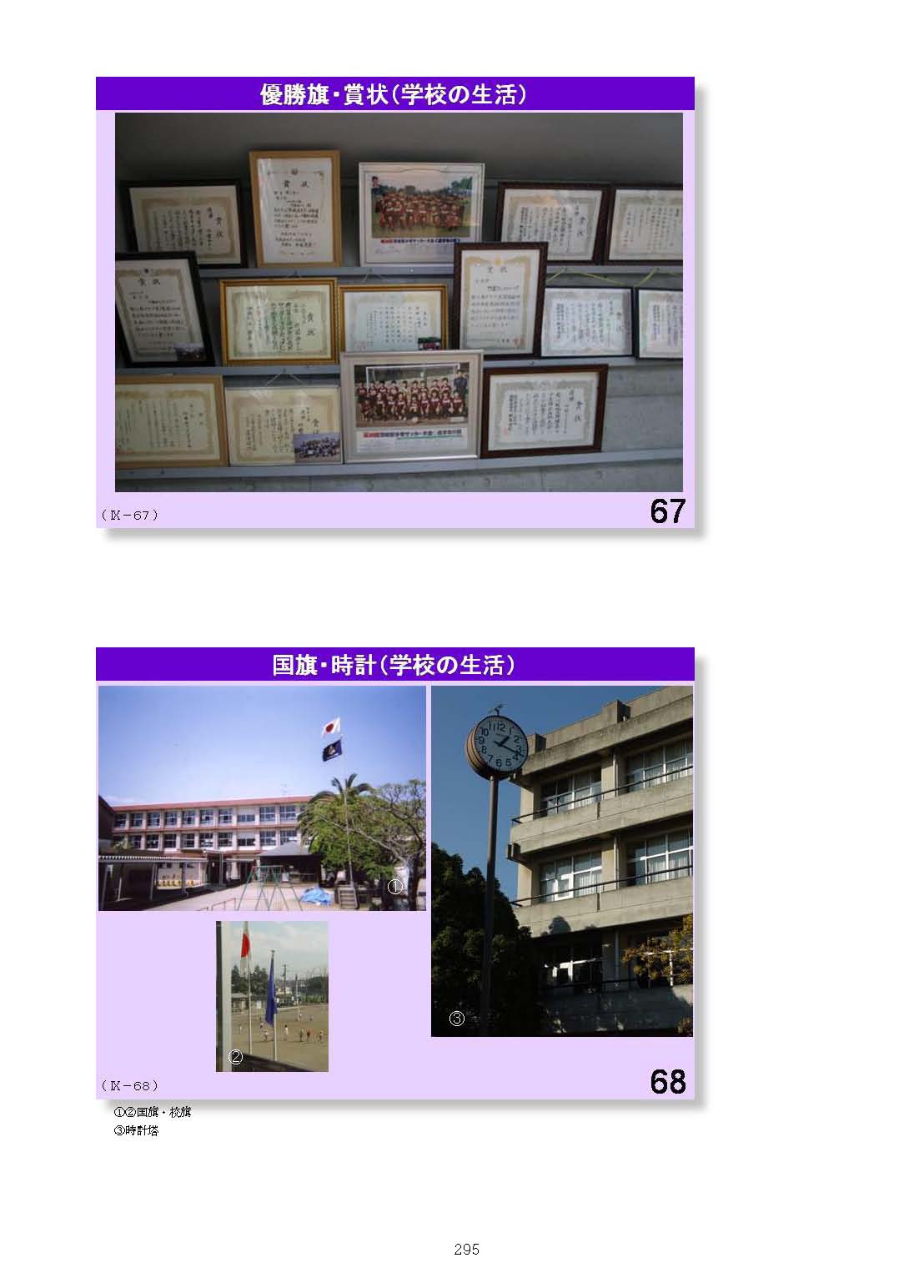

①②国旗・校旗 ③時計塔 |

||||

| 38 |

毎年、卒業生が学校に記念品を寄贈する。 ①石碑(校歌) ②卒業作品 |

|

|

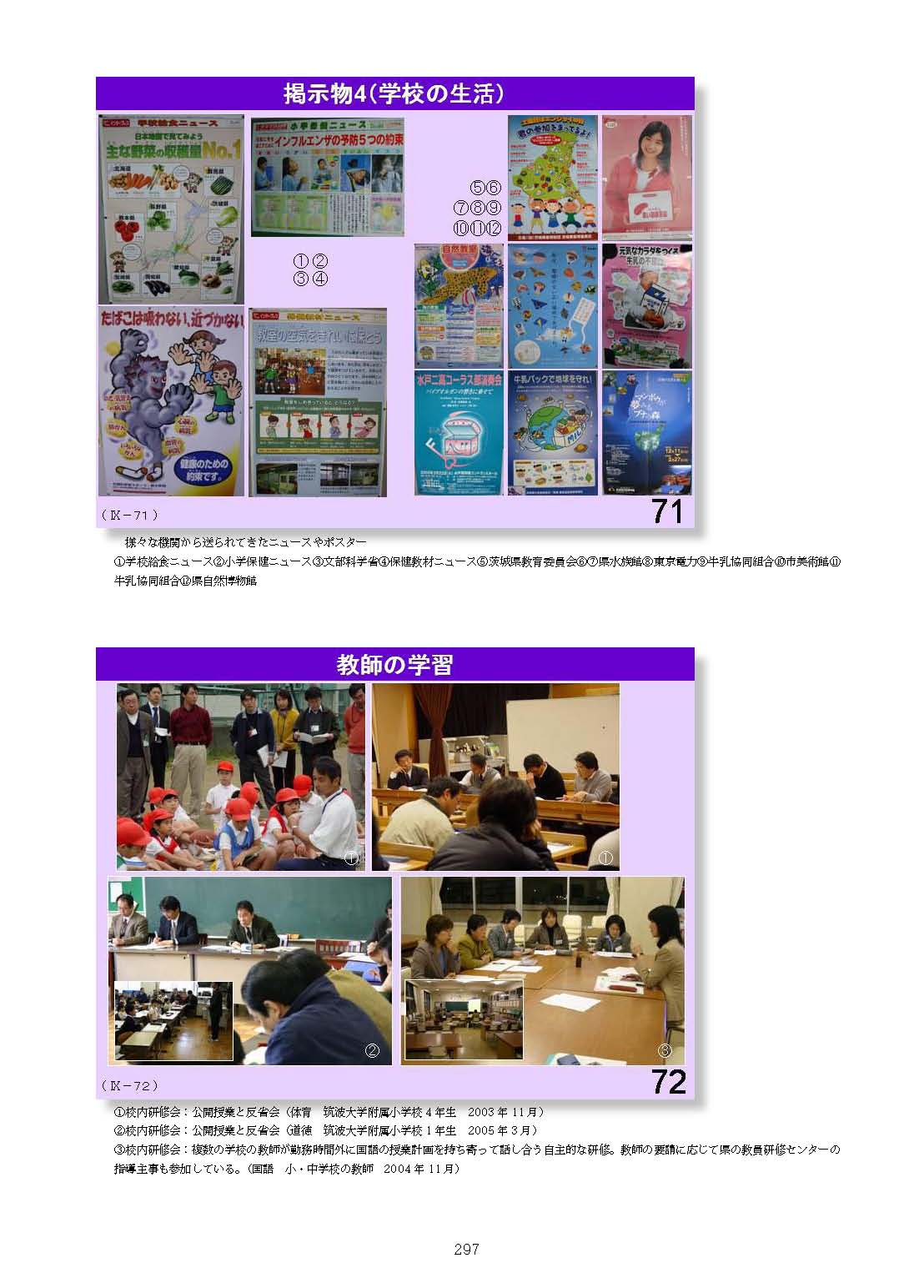

様々な機関から送られてきたニュースやポスター ①学校給食ニュース②小学保健ニュース③文部科学省④保健教材ニュース⑤茨城県教育委員会⑥⑦県水族館⑧東京電力⑨牛乳協同組合⑩市美術館⑪牛乳協同組合⑫県自然博物館 |

39 |

|

AET(Assistant English Teacher)による英語の授業。AETは、市教育委員会と雇用契約を結んでいる。 ①②前回の復習 ③AETが英語で言う果物のカードを早く取るゲーム ④授業の後 |

①校内研修会:公開授業と反省会(体育 筑波大学附属小学校4年生 2003年11月) ②校内研修会:公開授業と反省会(道徳 筑波大学附属小学校1年生 2005年3月) ③校内研修会:複数の学校の教師が勤務時間外に国語の授業計画を持ち寄って話し合う自主的な研修。教師の要請に応じて県の教員研修センターの指導主事も参加している。(国語 小・中学校の教師 2004年11月) |

||||

| TOP | |||||

この教材に関する質問・意見はこちらへどうぞ

kamada@criced.tsukuba.ac.jp

筑波大学教育開発国際協力研究センター(CRICED)

〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1